エンジニアを雇用する際、企業に常駐できる「SES契約」を検討するIT企業も多いでしょう。SES契約は派遣契約や請負契約と似ていますが、指揮系統や報酬形態に違いがあります。この記事では、SES契約の概要やメリット・デメリット、注意点を解説します。

SES契約(準委任契約)とは?

SES契約(準委任契約)とは、エンジニアの労働力を提供してもらい、その業務時間に対して対価を支払う契約形態のことです。

「SES」はシステム・エンジニアリング・サービスの頭文字を取った略称です。専門的なスキルを持つエンジニアを短期間、あるいはプロジェクト単位で雇うため、IT業界で広く利用されています。

受注したエンジニアは契約期間内、クライアント企業に常駐(=客先常駐)して作業を行うことがあります。ただし、プロジェクト達成やシステム完成などの成果に関する責任はありません。

SES契約の指揮系統

SES契約では、エンジニアは自社(受注した側)の指揮命令系統に従って業務を遂行します。実際に労働している場所がクライアント企業(発注した側)であっても、業務内容や方法の指示は受けません。

とはいえ、実際の現場では緊急対応などが求められることから、この原則が守られていないことが少なくありません。クライアント企業が受注企業を通さず、エンジニアに直接指示を行ってしまうと、契約違反となる恐れがあります。

SES契約の報酬形態

SES契約における報酬は、一般的に労働時間の対価として支払われます。つまり、エンジニアが実際に働いた時間やかけた工数に基づいて報酬が計算されるということです。

労働時間が長ければその分報酬が増加するため、エンジニアにとっては大きなメリットです。一方、クライアントにとってはプロジェクトの予算管理が難しくなるという側面があります。

SES契約と他の契約形態との違い

SES契約と似た契約形態として、派遣契約、請負契約、委任契約があります。しばしば混同されがちですが、SES契約とは指揮系統や報酬形態で異なる点に注意しましょう。それぞれの違いを一覧でまとめると以下の通りです。

| 概要 | 指揮系統 | 報酬形態 | |

|---|---|---|---|

| SES契約 | エンジニアがクライアント企業に 労働力を提供する契約 | 受注者(自社) | 労働時間 |

| 派遣契約 | 派遣された人材がクライアント企業に 労働力を提供する契約 | クライアント | 労働時間 |

| 請負契約 | クライアント企業から依頼された成果物を 納品する契約 | 受注者(自社) | 成果物 |

| 委任契約 | クライアント企業から依頼された 一定の法律行為を行う契約 | 受注者(自社) | 労働時間 成果物 |

ここでは、SES契約と他の契約形態との違いを解説します。それぞれの相違点をよく確認しておきましょう。

SES契約と派遣契約の違い

派遣契約とは、派遣元企業と雇用関係にある人材が別の企業(=クライアント企業)に派遣されて結ぶ契約です。

SES契約と派遣契約は、どちらも労働時間に対して報酬を支払うこととしています。しかし、SES契約における指揮命令権は受注者側ですが、派遣契約ではクライアント企業です。つまり、派遣契約を結んだエンジニアの業務内容はクライアント企業が自由に設定できます。

SES契約と請負契約の違い

請負契約とは、クライアント企業から発注された業務について、成果物の納品をもって完了する契約です。

SES契約と請負契約の大きな違いは報酬形態です。SES契約ではエンジニアが働いた時間に対して報酬が支払われるため、その間に成果物を完成させられなくても構いません。一方、請負契約では成果物の納品をもって支払いが行われるため、期限までの完成が求められます。

SES契約と委任契約の違い

委任契約とは、一定の法律行為を行うことを外部の専門家に依頼する契約です。一般的には、訴訟行為や名義変更などの法律行為を弁護士や司法書士などの士業に依頼することを指します。

委任契約では、クライアント企業が具体的な指示を出さず、受注者側が独自の判断で業務を進める形となります。報酬は労働時間と成果物のどちらに対しても支払われます。

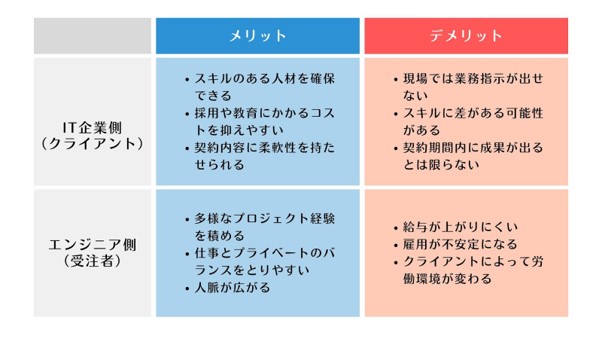

IT企業がSES契約をするメリット・デメリット

IT企業にとって、SES契約はスキルのあるエンジニアを確保するのに有効な手段ではありますが、やはり一定のデメリットが存在します。また、クライアント側の視点だけでなく、エンジニア側から見たメリット・デメリットにも留意が必要です。

ここでは、SES契約のメリット・デメリットについて、IT企業側とエンジニア側の両方の視点から解説します。

IT企業側におけるSES契約のメリット・デメリット

クライアントのIT企業にとって、SES契約をするメリット・デメリットは以下の通りです。

IT企業側の3つのメリット

IT企業側のメリットは主に3つです。

- スキルのある人材を確保できる

すでに一定のスキルを持っているエンジニアを確保できるのがSES契約の強みです。急なプロジェクトや一時的な人材不足に対応しやすいです。 - 採用や教育にかかるコストを抑えやすい

SES契約を結んだエンジニアは即戦力としてプロジェクトに投入されるため、採用や教育にかかる時間とコストを大幅に削減できます。 - 契約内容に柔軟性を持たせられる

SES契約は派遣契約よりも柔軟な契約内容を設定できます。プロジェクトごとのニーズに合わせて契約を結べるため、一時的な雇用に適しています。

IT企業側の3つのデメリット

IT企業側のデメリットは主に3つです。

- 現場では業務指示が出せない

SES契約では、エンジニアに対する指揮命令権は受注企業側にあります。そのため、実際に業務を行う現場では指示を出せません。急な業務変更に対応できず、プロジェクト全体の進行に影響を与える恐れがあります。 - スキルに差がある可能性がある

IT企業側ではエンジニアの教育ができないため、もともとのエンジニアが持っているスキル頼みとなります。このため、期待していたほどの成果が得られないこともあるでしょう。 - 契約期間内に成果が出るとは限らない

SES契約は労働力を提供してもらう契約であり、成果物を保証するものではありません。契約期間が終わるまでに目標を達成できるかどうかは、プロジェクトの進行状況やエンジニアのパフォーマンスにかかっています。

エンジニア側におけるSES契約のメリット・デメリット

受注するエンジニアにとって、SES契約をするメリット・デメリットは以下の通りです。

エンジニア側の3つのメリット

エンジニア側のメリットは主に3つです。

- 多様なプロジェクト経験を積める

SES契約は短期間やプロジェクトごとの契約であることが多いため、エンジニアは多様な企業で経験を積むことができます。いずれは正社員として雇用契約を結ぶことを考えているエンジニアにとっては、企業の特色を把握する良い機会となります。 - 仕事とプライベートのバランスをとりやすい

SES契約は労働時間に対する報酬となることから、長時間労働が抑制されやすいといえます。残業時間が少なく、ワークライフバランスがとりやすいのがメリットです。 - 人脈が広がる

複数の企業と繋がりを持てるため、さまざまな立場のプロフェッショナルとの人脈を作るチャンスです。将来、独立やフリーランスとして働くことを考えているエンジニアにとっては大きなプラスとなるでしょう。

エンジニア側の3つのデメリット

エンジニア側のデメリットは主に3つです。

- 給与が上がりにくい

SES契約は給与が低い傾向があります。これは、大手企業が受注したプロジェクトの下請けを担うことが多いためです。 - 雇用が不安定になる

SES契約は契約期間が定められているため、継続的な雇用は期待できません。正社員になるチャンスを得られる可能性はあるものの、多くの場合は契約終了後に次の仕事を探す必要があります。 - クライアントによって労働環境が変わる

クライアント企業に常駐して業務を行うことが多いSES契約では、契約ごとに労働環境ががらりと変わります。働く場所、人、働き方が全く違うため、慣れるまでには時間がかかるうえ、契約が終わるとリセットされてしまうのがデメリットです。

SES契約を結ぶ際の注意点

SES契約では、クライアント企業がエンジニアに直接指示することはできません。業務フローや労働時間、労働場所などの指示を行うと、「偽装請負」とみなされるリスクがあります。偽装請負が発覚すると、労働局から厳しいペナルティを受けます。このようなリスクを回避するためにも、現場レベルでの周知を徹底するようにしましょう。

SES契約で必要な人材を確保しよう

SES契約は、必要なスキルを持つエンジニアを迅速に確保するための有効な手段です。採用や教育コストを抑えながら即戦力を得られます。

ただし、偽装請負には注意が必要です。法的リスクを避けるためにも、契約内容の明確化と周知の徹底が欠かせません。SES契約をうまく活用して、効率的に人材を確保しましょう。

NeWARPを見てみる