プロジェクト単位で業務を行うIT企業では、正確な原価管理の方法に悩む方も少なくありません。

この記事では、プロジェクト原価管理の目的や流れ、課題を解説します。課題解決のポイントやシステム導入のメリットについてもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

プロジェクト原価管理とは?

プロジェクト原価管理とは、プロジェクトごとにかかる原価を計算するプロセスを指します。プロジェクトを成功させるためには、適切な原価管理が欠かせません。

IT企業ではプロジェクト単位で業務を進めていくことがほとんどですが、プロジェクトの達成には原材料費や労務費(人件費)、経費などの原価がかかります。原価の把握を怠ると、コスト超過が発生するリスクがあります。

ここでは、プロジェクト原価管理の基礎知識について解説します。

プロジェクトにおける原価とは

通常、モノやサービスが生み出されるには、材料代や人件費などが発生します。さらに、それらが消費者のもとに届くまでにもコストがかかります。こうした費用全体を総合して「原価」と呼びます。

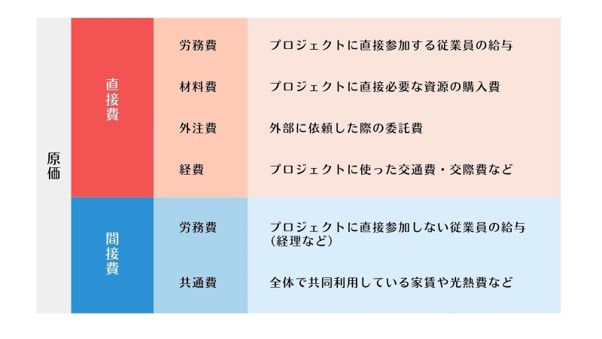

プロジェクトにおける原価とは、プロジェクトを遂行するために必要となる全ての費用のことです。原価は直接費と間接費の2つに大別されます。プロジェクトに関わる費用であることが明確なものを「直接費」、明確に算出できないものを「間接費」といいます。直接費・間接費ともに原価を正確に管理することが、プロジェクト成功の鍵となります。

プロジェクト原価管理の目的

そもそも企業の目的は「利益を出すこと」に尽きます。利益を出すためには、限られた資源を効率的に活用する必要があります。特に、IT企業ではプロジェクト単位で業務が進行していくため、プロジェクト原価管理が重要なポイントです。ここでは、プロジェクト原価管理の3つの目的を解説します。

- 利益の最大化を図る

プロジェクト原価管理の最大の目的は、プロジェクトごとの原価を抑えて最終的に手元に残るお金(利益)を最大化することです。適切な原価管理により、コストの無駄を排除できれば、結果として利益率が向上します。

仮に販売価格が同じ1,000円だったとしても、原価700円の場合と原価500円の場合では利益が異なります。プロジェクトのコストを洗い出し、過去データと比較して戦略を立てることができれば、より収益性の高いプロジェクト運営につながるでしょう。 - 企業の内部統制を強化する

プロジェクト原価管理には、企業の内部統制を強化する目的もあります。内部統制とは、企業が信頼性と透明性を確保した上で、事業活動を運営するための仕組みのことです。近年、企業の不正や粉飾決算が相次いだことから、内部統制の強化が急務となっています。

プロジェクト単位での原価管理は、企業が財務状況を把握する上で重要なデータとなるため、内部統制と深いつながりがあります。プロジェクトごとのコストを透明化することで、財務報告の信頼性を確保することが可能となり、企業のガバナンス向上に貢献できるでしょう。 - 業務プロセスを効率化する

プロジェクトの進行に伴う原価を正確に把握し、リアルタイムで分析することで、業務プロセスの効率化を図ります。

コストの定期的なモニタリングにより支出の無駄を早期発見できれば、必要な修正をして全体の作業効率を向上させられるでしょう。また、プロジェクトの各段階でのコスト管理を徹底することで、作業の進行度に応じた最適なリソース配分が実現できます。

プロジェクト原価管理の基本的な流れ

プロジェクト原価管理は、予算の見積もりから改善策の考案まで、複数のステップを経て実施します。プロジェクト原価管理の基本的な流れは下記の通りです。

最初にプロジェクトの「標準原価」を見積もります。プロジェクトに必要な材料費や労務費などを洗い出し、予算を明確にしておきます。

プロジェクトが始まったら、リアルタイムで正確な原価管理をするために、従業員に工数を入力してもらいます。必要に応じて修正を図る目的もあります。

プロジェクトの実績をもとに、どのくらいのコストがかかったのかを計算します。プロジェクトの実態を明らかにするために重要な作業です。

標準原価と実際の原価を比較して、その差が大きければ原因を探します。収集したデータの分析により、無駄なコストの発生源や従業員の働き方を可視化できます。

データ分析をもとに改善策を検討します。今後の標準原価の見積もり精度向上にもつながります。

プロジェクト原価管理の3つの課題

原価管理は企業にとって重要ですが、その運用には課題が伴います。特に、プロジェクト単位で業務を進めるIT企業では、原価があいまいになってしまいがちです。プロジェクト原価管理を行う際は、以下の3つの課題に注意して進めるようにしましょう。

原価計算が複雑

プロジェクト原価管理における最大の課題は、原価計算が複雑であることです。原価管理は正確性が重要となるため、あらゆるコストを正しく振り分けなければなりません。

直接費と間接費を区別して振り分ける工程では、細かな計算が必要となります。特に、間接費には、どのプロジェクトで発生したかが明確でないコストも含まれているため、実態に即した配分が欠かせません。

複雑な計算が重なると、入力漏れや計算ミスなどのヒューマンエラーを招く要因になります。原価計算の正確性を担保するためには、システムの導入がおすすめです。

労務費が大半を占める

IT企業のプロジェクトでは、労務費がコストの大部分を占めることが多いです。労務費を管理するには、「どの従業員がどのプロジェクトにどのくらいの時間をかけたか」を把握する必要があります。

しかし、日々の業務の中で工数(作業時間)を正確に報告するのは難しく、かなり手間がかかります。特に、複数のプロジェクトを同時に進めていると、報告内容があいまいになってしまうことも考えられます。従業員の負担を軽減するためにも、効率よく工数を管理するシステムの導入が欠かせません。

リアルタイムの管理が困難

プロジェクトにおける原価は進行状況によって、目まぐるしく変わっていきます。赤字プロジェクトを防ぐには、必要に応じて適切な修正をしなければなりません。そのためにも、リアルタイムでの原価管理が求められます。

プロジェクト原価管理では労務費の変動が激しいため、その時点での工数を可視化することが重要です。各従業員が入力した内容をすぐに反映し、予算との比較や分析が行えるようなシステムの導入が不可欠です。

プロジェクト原価管理を行うポイント

プロジェクト原価管理を効果的に行うためには、正確な原価計算とリアルタイムの管理が重要です。

IT企業のプロジェクト型ビジネスでは、原価の大半を労務費が占めています。外注費や経費、材料費のみを原価として扱うと、プロジェクトの実態と乖離してしまい、最終的に赤字になる可能性が高まります。プロジェクト原価管理には正確な原価計算、つまり正確な労務費の計算がポイントです。

また、労務費はリアルタイムでの管理が鍵です。最初に立てた予算と常に比較することで、予算オーバーの予兆を早期に見つけられます。

プロジェクト原価管理にはシステム導入が便利

これまでは一般的な原価管理の手法として、エクセルが使われてきました。エクセルは手軽に使える一方、ヒューマンエラーが起こりやすく、リアルタイムでの管理が難しいという課題があります。正確なプロジェクト原価管理をするためには、システムの導入が便利です。

プロジェクト原価管理におけるシステム導入のメリット

プロジェクト原価管理にシステムを導入することで、労務費という「目に見えないコスト」を可視化できます。工数入力にかかる従業員の負担を減らしつつ、正確かつリアルタイムでの原価管理が可能となります。

また、入力されたデータをもとに、その時点での原価を自動的に計算してくれるのも、システムの強みです。予算と実績の差異をモニタリングできるため、プロジェクトを黒字運営するための分析が容易になります。

特に大規模プロジェクトを進める場合や複数のプロジェクトを同時進行する場合には、システム導入のメリットが大きいといえるでしょう。

プロジェクト原価管理システムを利用する上での注意点

プロジェクト原価管理システムは便利ですが、導入コストには注意が必要です。厳密な原価管理を行うためには、他のシステムと統合できるERP(統合基幹業務システム)が有効です。しかし、ERPの導入には高額なコストがかかるため、中小企業にとっては負担が大きすぎることがあります。

プロジェクト原価管理にシステムを導入する際は、自社に必要な機能にしぼって選ぶようにしましょう。具体的には、工数入力のミス・漏れを通知する機能がついているもの、勤怠管理と連動しているものなどがあります。

システム導入で効率的なプロジェクト原価管理を実現!

プロジェクト型ビジネスが主体のIT企業では、プロジェクト単位での原価管理が極めて重要です。しかし、原価計算が複雑なうえ、労務費が大半を占めることから、正確かつリアルタイムでの管理が難しいという課題がありました。

こうした課題の解決策として有効なのがシステムの導入です。プロジェクトの進捗状況を常に把握し、予算オーバーを未然に防ぐ効果が期待できるでしょう。

NeWARPを見る